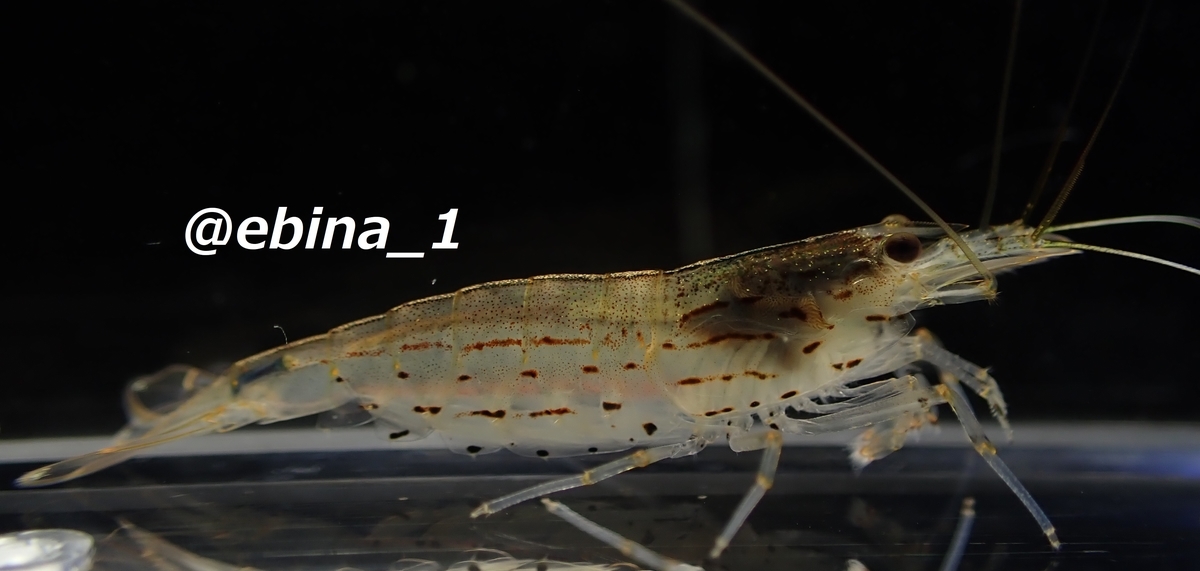

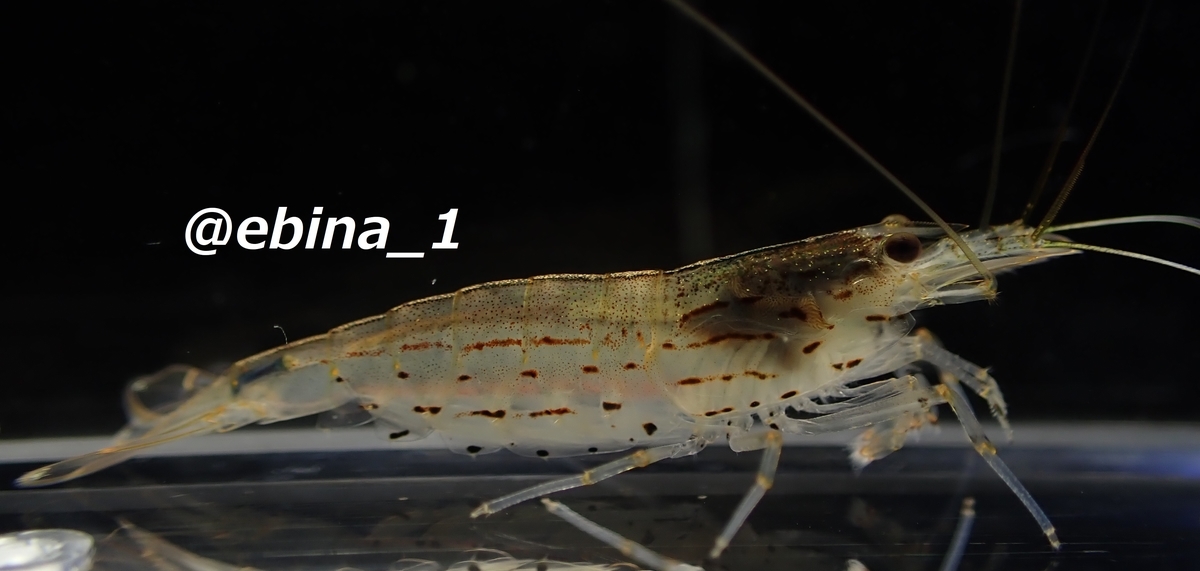

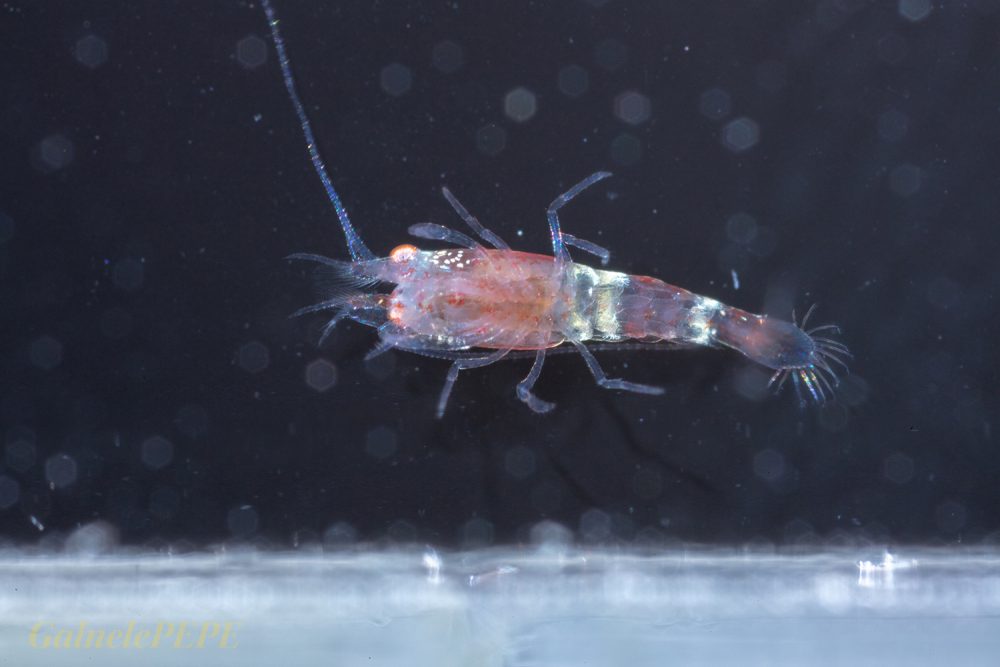

ヤマトヌマエビ Caridina Multidentata Crazy Shrimp

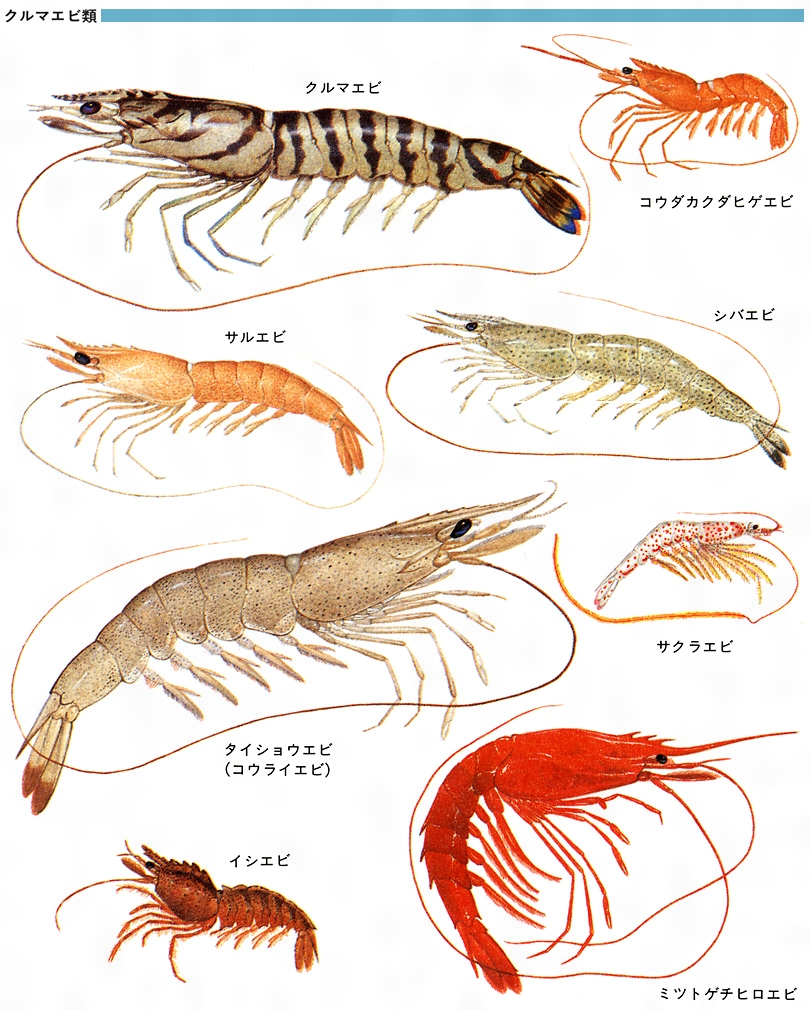

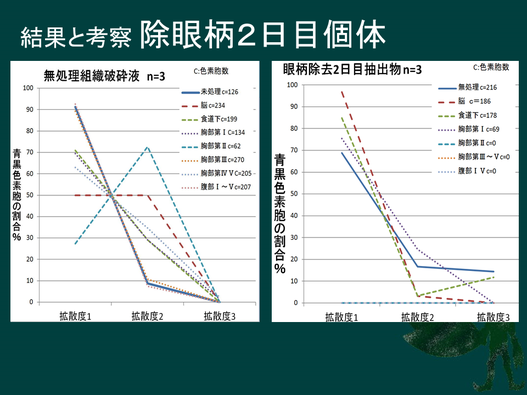

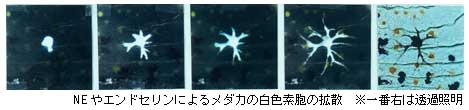

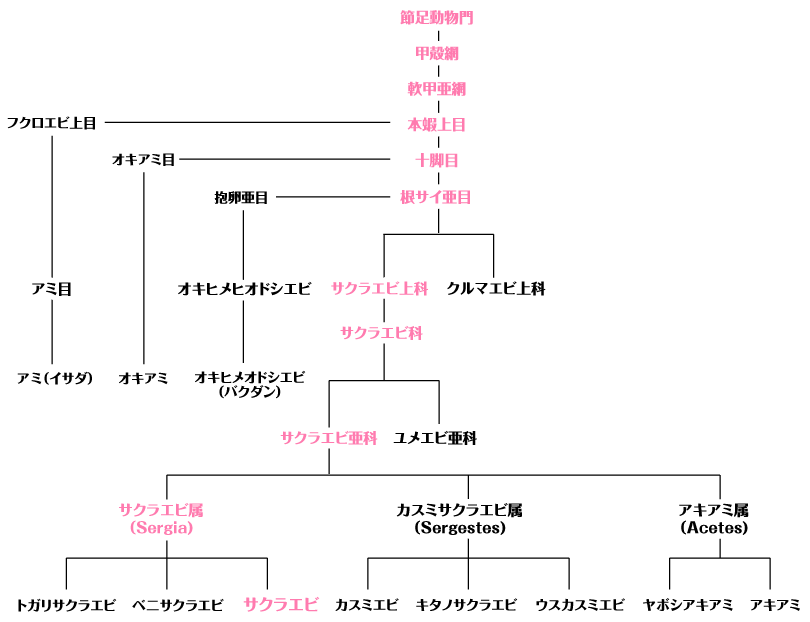

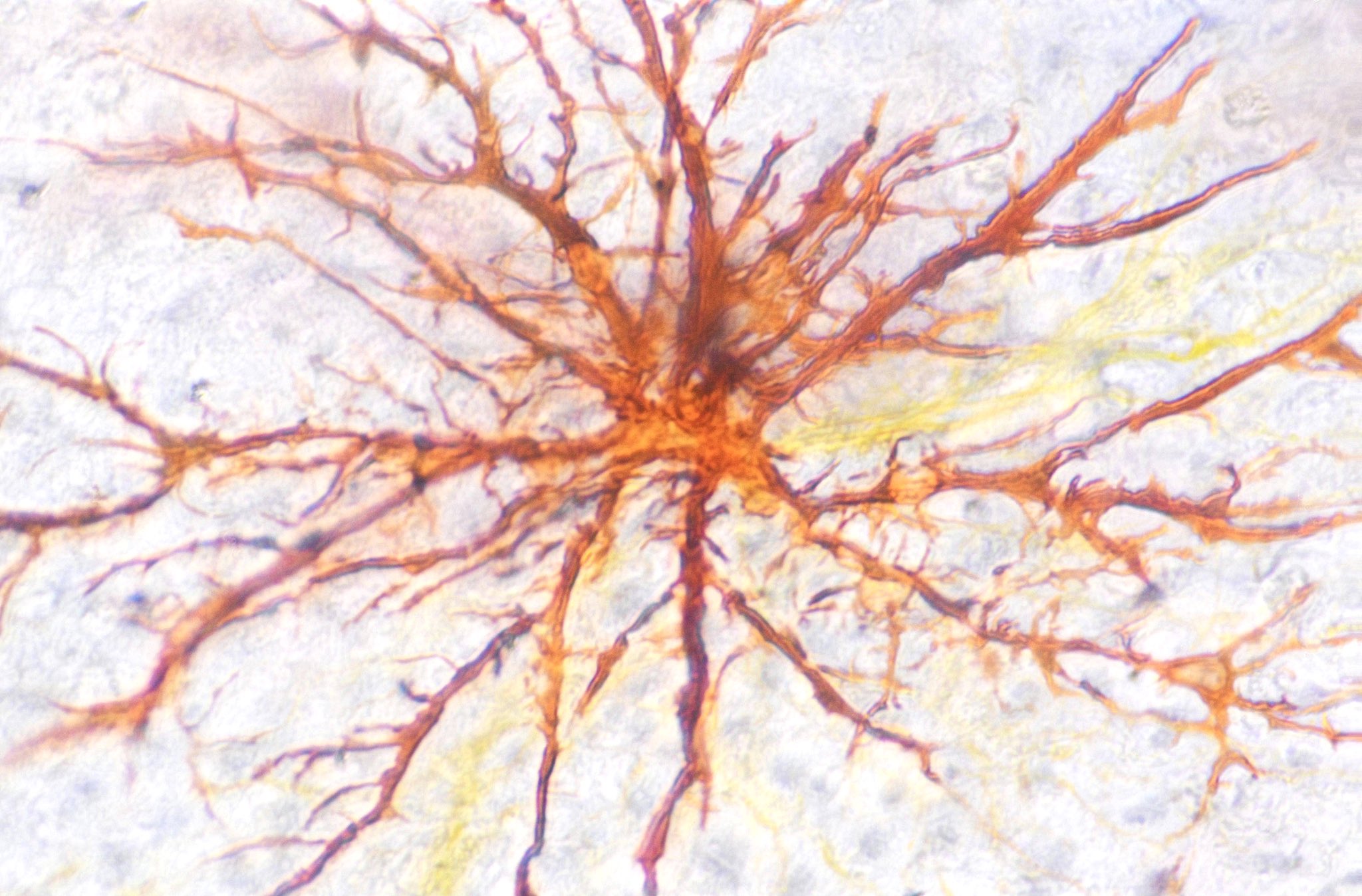

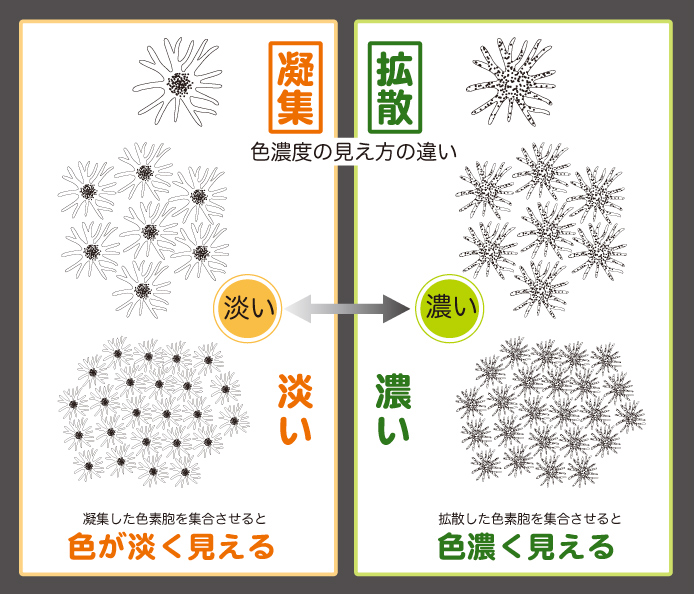

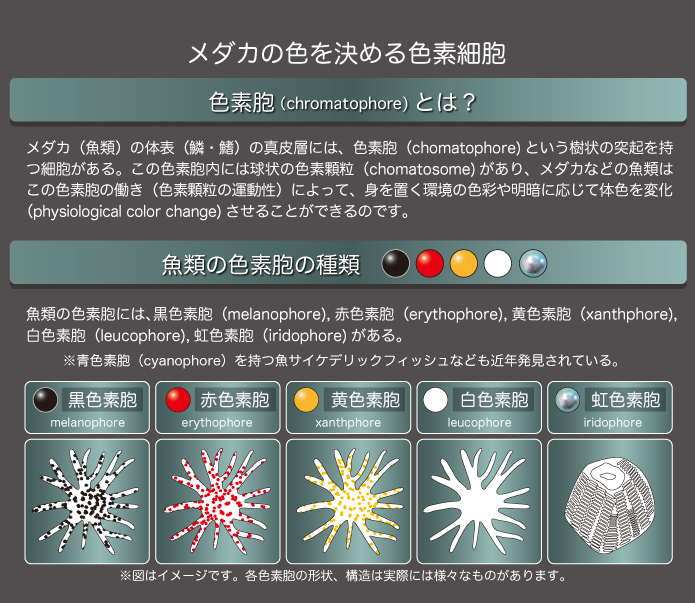

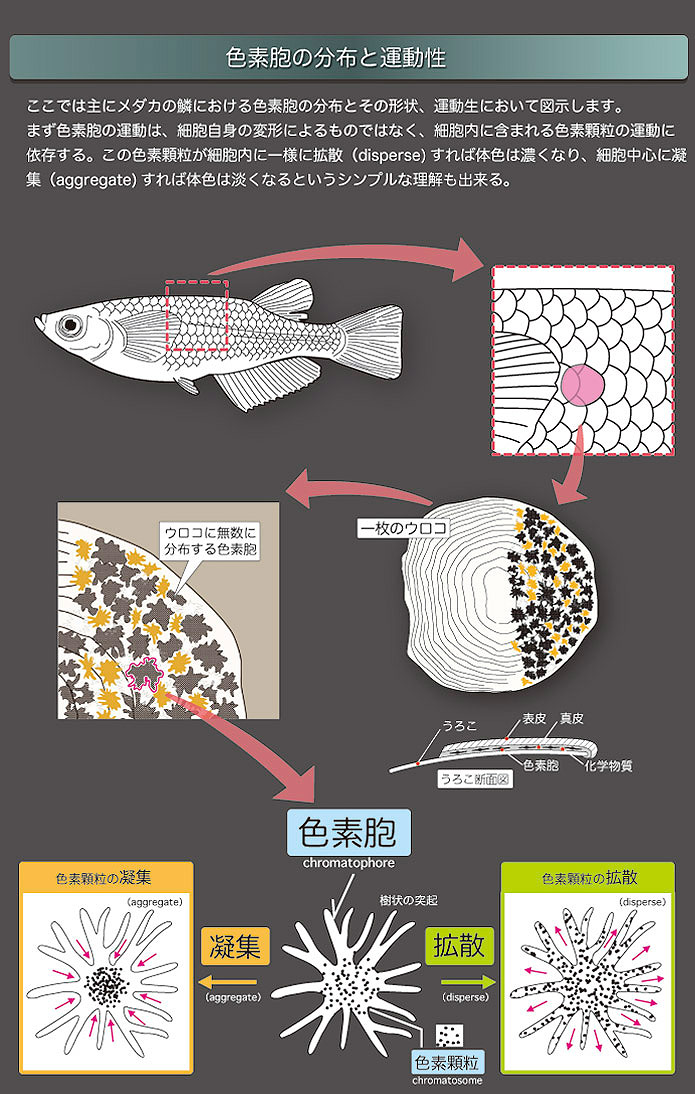

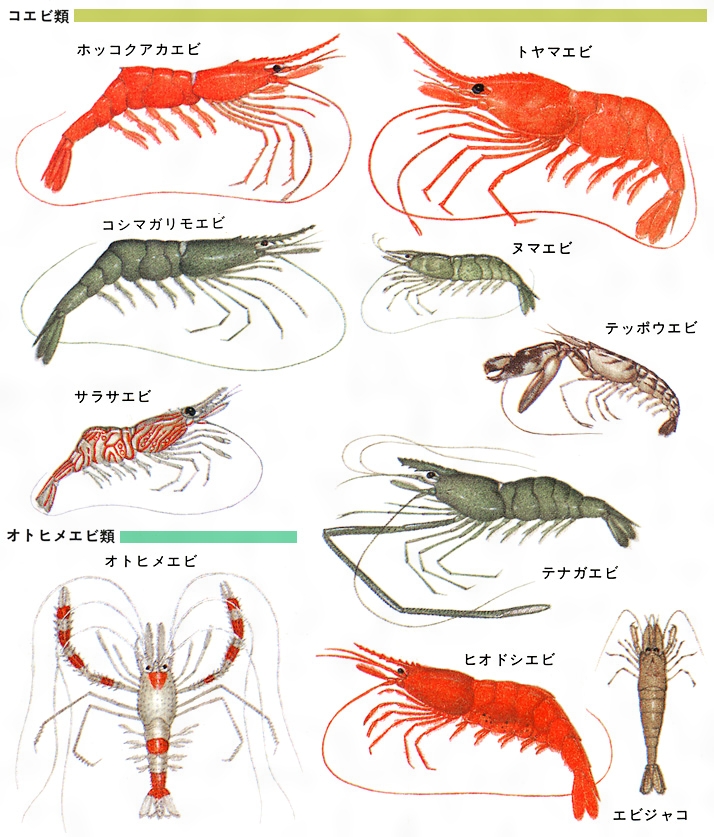

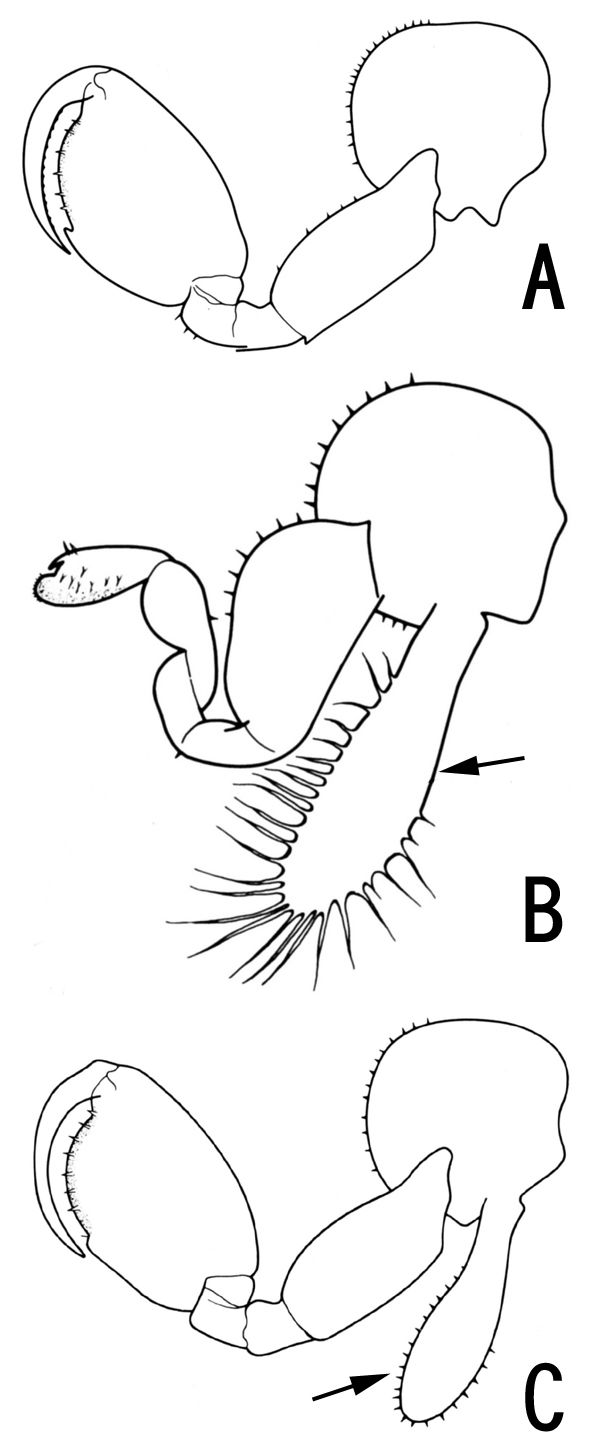

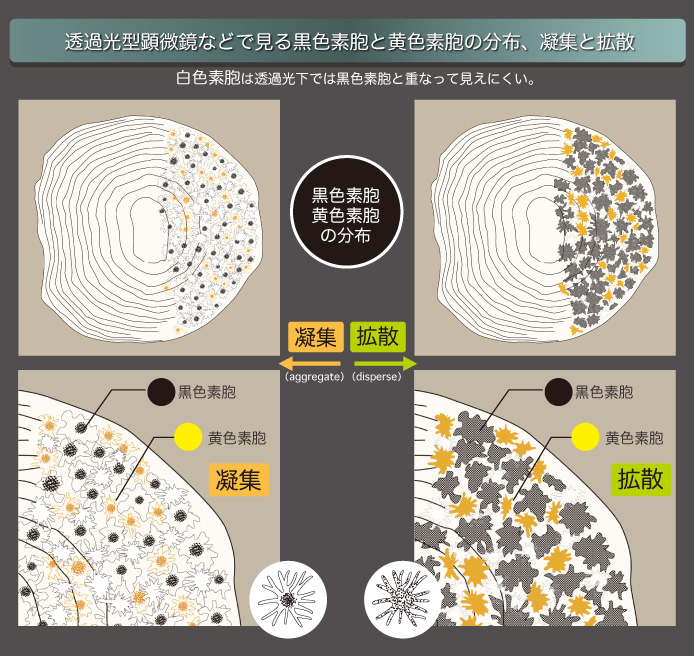

色素胞の中には、「色素」という色のもとになる 小さな粒が含まれていて、それが魚の色になる。 赤い色素をたくさん含んでいれば、赤く見えるし、 黒っぽい色をたくさん含んでいれば、黒っぽく見える。 タイは赤い魚だけど、黒、紅、または黄色の色素を杉本 雅純「色素胞の数や形態の変化による体色変化-メダカの背地適応を例として-」 連載 林 健一「日本産エビ類の分類と生態103 テッポウエビ科-テッポウエビ(12)」

エビ 色素胞

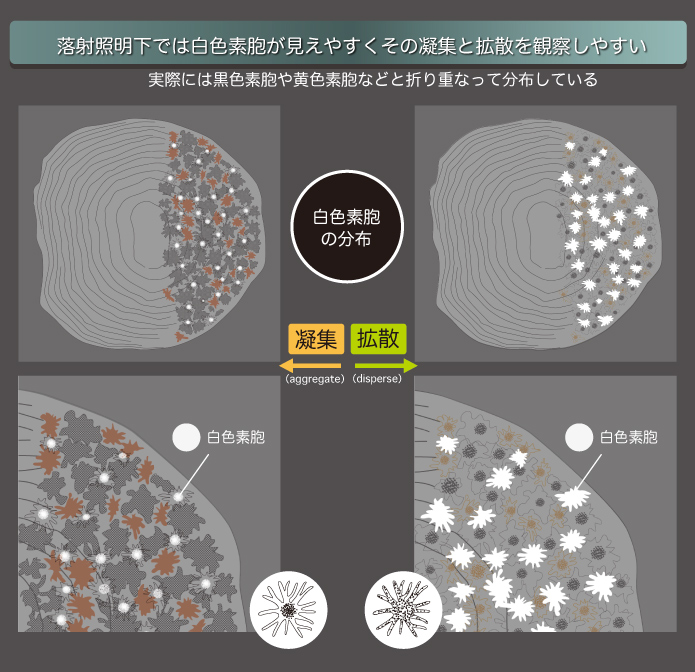

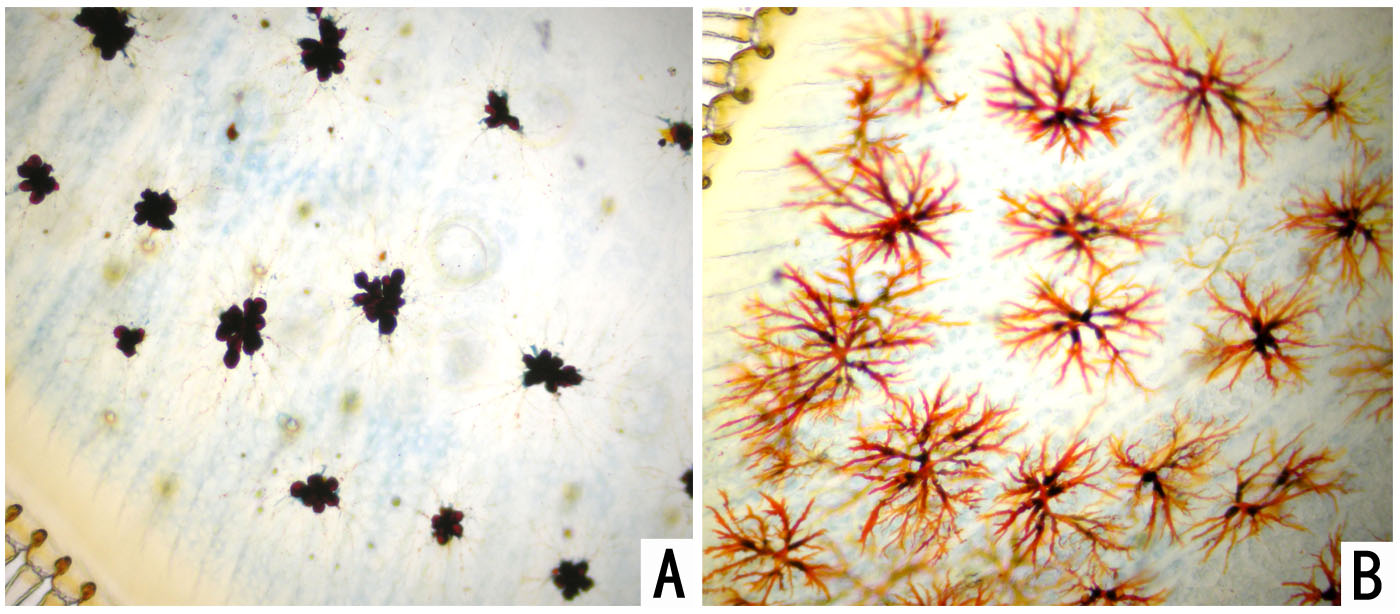

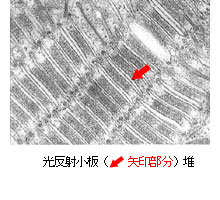

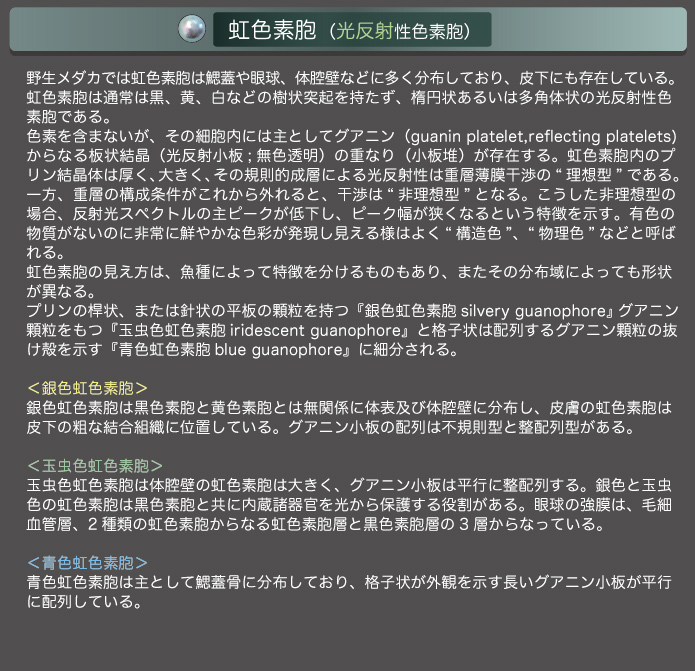

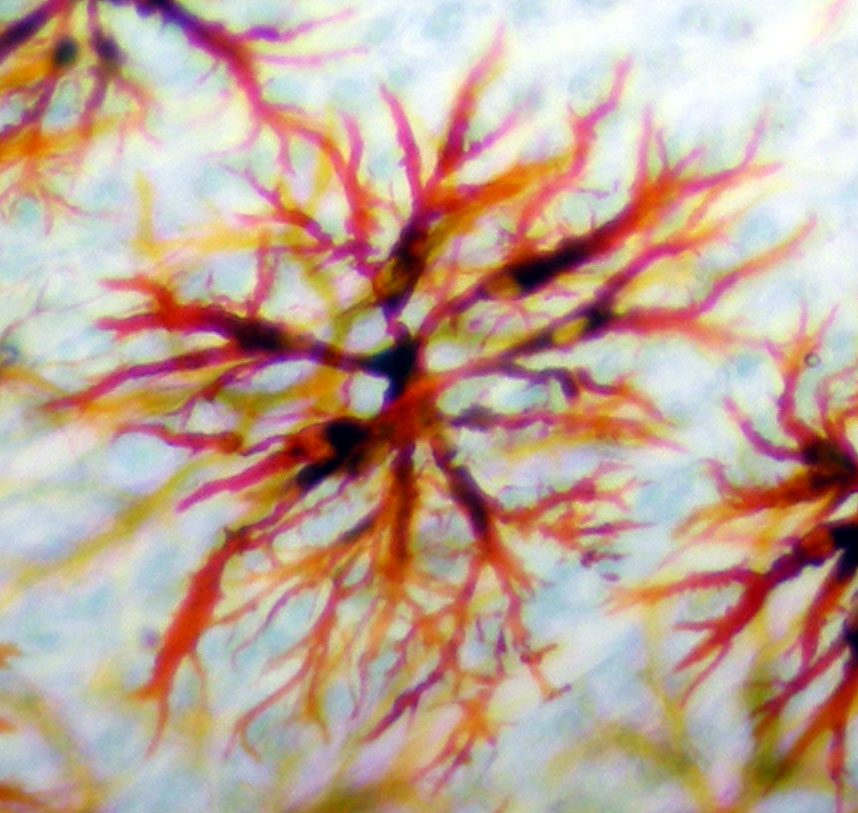

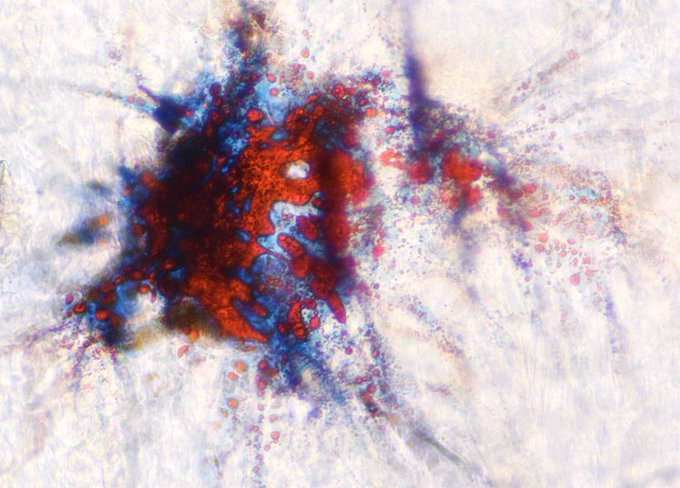

エビ 色素胞- 虹色素胞(光反射性色素胞) 大きく分けると 「光を吸収して色を表現する」「光を反射して色を表現する」 の2つの方向性があります。 吸収して発色している場合どこから見ても体色がエビの場合はストレーナーにスポンジをつけているので 定期的にスポンジをもんでます スポンジをつけていれば フィルター本体はあまり汚れないので 年に1回程度 ろ材をすすぐようにしています おすすめの外部フィルターは エーハイム クラシック

ミナミヌマエビの孵化リベンジ その3 超小型オーバーフロー水槽 オブロン のブログ

・エビツノヤドリムシ ・原因エビツノヤドリムシが頭部などに寄生します。外部などから持ち込まれます。 ・症状ミナミヌマエビの頭部に白い糸状の虫が現れます。 ・対策ミナミヌマエビ自体に害はないようです。 気になる場合は、隔離しましょう。 車海老は、十脚科のエビの一種。大型のエビで、インド太平洋沿岸の内湾の砂底や泥底に生息し、重要な食用種となっています。 車海老の種類 学名 和名 FAO名 Penaeus aztecus ナシ Nor エビ 色素胞 エビ 色素胞色素胞は収縮して点状となり、ほとんど目立た なくなる。イカを加熱すると表皮が赤紫色に変 化するが、これは筋繊維の熱変性による色素胞 の拡張および色素の遊離によるためと考えられ

色の固定は難しい ミナミヌマエビの色は変化する! ? 色の固定は難しい ミナミヌマエビはどんどん繁殖してくれて飼育が楽しい生き物です。 ミナミヌマエビを飼育している人は体の色も良く観察してみてください。 ミナミヌマエビの色は固定されてなく、個体によって色が違います。 また環境、餌、体調などによって体の色が変化します。 水槽を観察していると、若い個体ほど、この色でいることが多いようです。 光の加減によって、やや青く見えることがあります。 こちらもよく見られる体色です。 ミナミヌマエビには、体色だけでなく目の色にもバリエーションがあります。 上の個体と右の個体を比較すると、体色は良く似ていますが、目が違っているのが分かるはずです。 この個体は白い中にグレーの点が見えています。 <黒> ←赤味は呈さず,色素ータンパク質複合体として発現す る多様な色彩を我々はエビの色として感知している。 しかしながら, CRCNが加熱されるとその複合体か らAsxが放出され,エビは赤色を呈するようになる。 本現象は深色移動(BathochromicShift;

エビ 色素胞のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

| ||

|  |  |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

|  |  |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

|  |  |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「エビ 色素胞」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

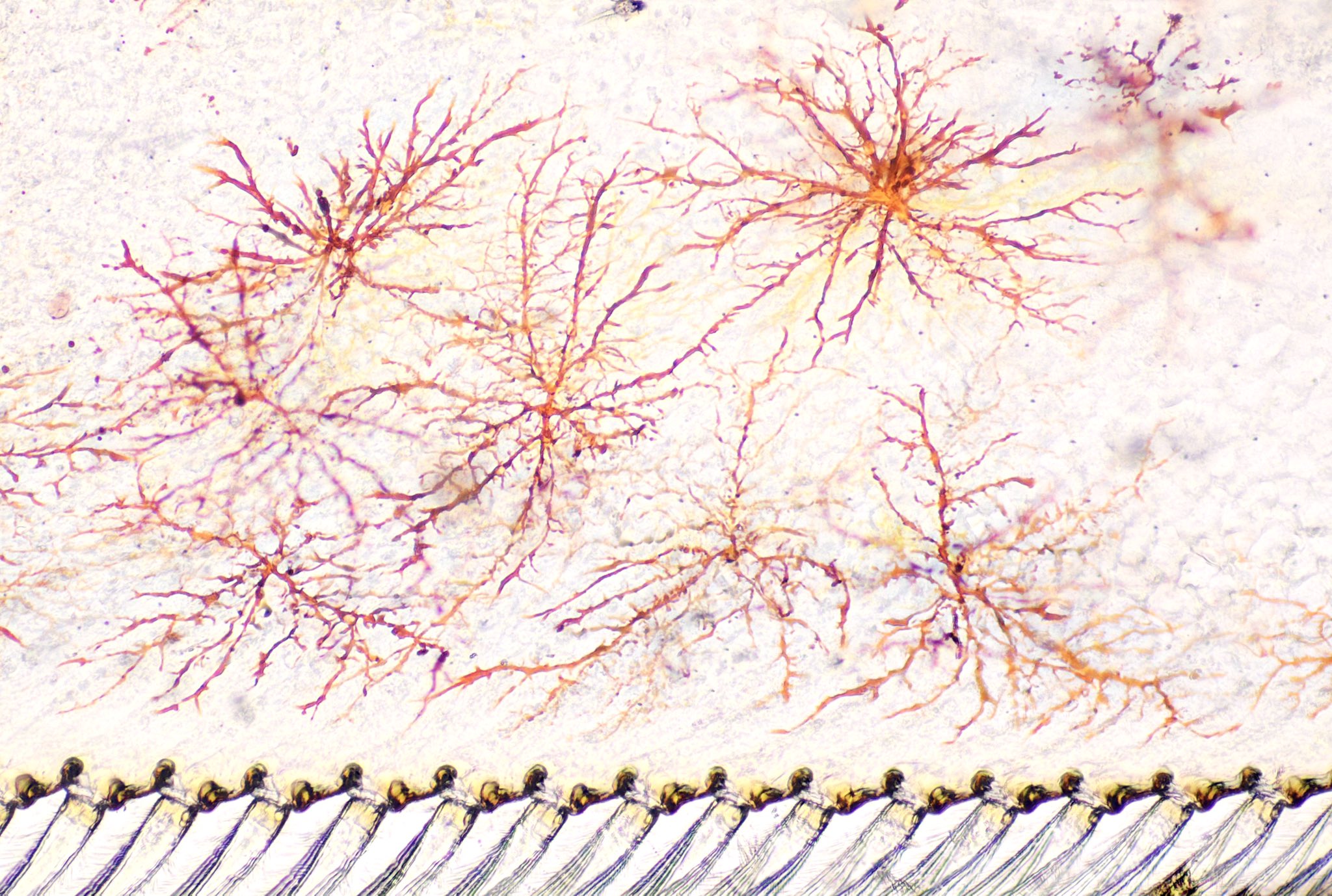

| ||

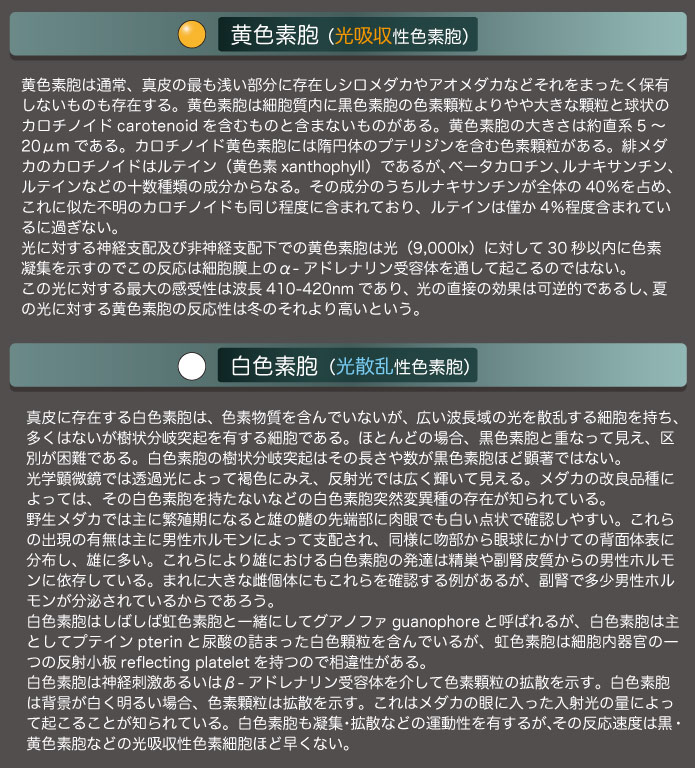

ヌカエビ(ヌマエビ北部中部群)の模様の特徴 「ギャラリー01」 ヌカエビ(ヌマエビ北部-中部群)の抱卵個体です。 黒い色素胞が集まって模様を形作っている部分。 そして、その周りの色がない部分。 その色のない部分にある赤や黄色の点。を簡単にそして解りやすく説明出来たらと思い、まずはメダカの色を語る上では外せない『色素胞』というものに着目し、まとめてみました。 メダカ飼育を楽しむ上で、改良メダカをはじめたくさんの色彩を持ったメダカが世に出回っています。 今よりもっと美しいメダカの色を作出したい! メダカにおける色表現はどこまで可能なのか? いろいろ 考えたり想像

Incoming Term: エビ 色素胞,